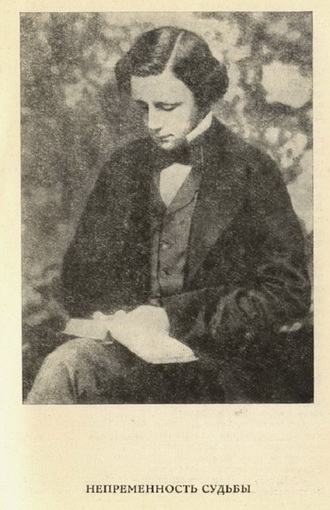

Рубрика «Льюис Кэрролл: биография и критика»

В истории английской литературы известен курьезный эпизод, быть может, не вполне достоверный, но и не беспочвенный: когда английская королева, восхитившись «Приключениями Алисы в Стране чудес», пожелала прочесть прочие сочинения того же автора, ей подали математические трактаты.

Льюис Кэрролл, сочинитель забавной детской книжки, оказался оксфордским преподавателем математики, и, кроме того, священником — Чарльзом Лутвиджем Доджсоном.

Если бы придворные библиотекари пустились в изыскания, им удалось бы найти разбросанные по второстепенным журналам стишки, головоломки, мудреные письма (например, с настоятельной просьбой к редакции ответить на вопрос: «Где начинается день?»), всякие задачи, под которыми стояло тоже имя — Льюис Кэрролл, или Чарльз Л. Доджсон, или одни инициалы Л. К., Л. Д. Впрочем, королевским книжникам и без того пришлось потрудиться, прежде чем сумели они установить, что необычайный выдумщик и незаметный оксфордский математик — одно лицо.

Те, кто окружал преподобного Ч. Л. Доджсона в Оксфорде,— преподаватели и особенно студенты,— не подозревали, что тихий, застенчивый, страдающий от сильного заикания тьютор (руководитель семинара) живет причудливым тайным бытием. Иногда в его замкнутости обнаруживалась трещина и запредельный мир давал о себе знать эксцентрической загадкой: «Ч-ч-что лу-лучше — часы, которые показывают верное время однажды в год или два раза в сутки?»

Но кто станет ломать себе над этим голову?

Надо ли замечать подобные парадоксы среди куда больших сложностей?

Вопрос ли это для умов, занятых в 40 —50-х годах прошлого столетия знаменитыми оксфордскими спорами — о вере, о миропорядке?

Студенты, которых Доджсон как раз накануне издания «Приключений Алисы» снабдил «Руководством для изучающих математику», ничего привлекательного в заурядном и нудном своем наставнике не находили. Скучен, было их мнение, словно стоячая лужа.

«Общаясь с нами, студентами, — вспоминает один из оксфордцев, — он никогда не улыбался и не показывал малейшего чувства юмора. Он велел мне переписать пятьдесят лишних строк за то, что я не посещал его немыслимо тягучих лекций».

«Не обнаруживал никакого интереса к явлениям, которые столь глубоко нас тогда занимали», — свидетельствует другой.

Трудно различим был Льюис Кэрролл в облике Ч. Л. Доджсона, рядового преподавателя, а со временем — декана, за которым прочно держалась репутация «постного». Есть и другие воспоминания — других слушателей, тех, кто маленькими собирались в домашнем кругу возле «дяди Доджсона»; их слова восторженны. Тут речи нет о скуке или строгости. И все же надо войти в положение оксфордских студентов, которые удивлялись внезапной литературной славе «постного декана» и, вспоминая его невыносимые лекции, недоумевали: «И в это самое время он писал «Алису»!»

Сам Лыоис Кэрролл с трудом разбирался в своей двойственности. В декабре 1855 года, в новогоднюю ночь он, двадцатитрехлетний, записывает в дневник: «Великие милости, большие поражения, потерянное время, талант без приложения — такой был уходящий год». И этот горестный итог подводит именно Льюис Кэрролл, между тем как здесь же, только несколькими строками выше, Ч. Л. Доджсон признавал: «Этот год был одним из самых значительных в моей жизни: я начинал его бедным студентом без определенных планов и надежд; я заканчиваю его кандидатом и преподавателем колледжа с доходом в триста фунтов, обеспеченный по воле божьей математическим курсом по крайней мере на ближайшие несколько лет».

Дневники Лыоиса Кэрролла разочаровали исследователей. Надеялись, что в них, остававшихся до последнего времени закрытыми, внутренний мир писателя обнаружит некий секрет. Сенсации, однако, не произошло. Личные записи повторяли характерную монотонность образа жизни, уже известную по биографической канве.

Прежде знали: родился в семье священника (1832), учился в Ричмонде и Регби, затем стал студентом Оксфорда, где по окончании курса был оставлен преподавателем. Здесь Ч. Л. Доджсон и жил почти безвыездно. В 1897 году, под новый год, он отправился к сестре в Серрей и скоропостижно в январе 1898 года — умер там. Таков был круг ЖИЗНИ ЭТОГО человека узкий и замкнутый, и при более детальном взгляде он не намного расширился, во всяком случае остался подчинен все той же односложной размеренности…

Все то же обыденное вращение сохранилось в нем, хотя видим мы не только вехи лет: «Родился — учился — печатал книги — умер», но — на страницах дневника — следим за свершениями всякого дня и даже часа. Неприметная бытовая суета: «Выл на занятиях — вернулся домой… Выл в гостях». Некоторые дни, как праздник, отмечаются «белым камнем»: произошло нечто милое душе — видел интересного или просто приятного человека, ходил на выставку фотографий и кое-что понравилось, нечто прочел. И не более того.

Только иногда в спокойном строю вдруг вырвется: «Что я? Проницательный философ или великий гений? Скорее всего, ни то, ни другое…» А то начнется строгий саморазбор, он запишет себе выговор: «Становлюсь слишком неорганизованным и должен во что бы то ни стало взяться за дело иначе: отмечаю это как решение на будущее». Или разметит еще точнее и строже: «В наступающем году я должен: 1) читать для получения звания (духовного.— Д. У.) и решить для себя окончательно этот вопрос; 2) стать полноценным преподавателем математики в колледже; 3) постоянно работать над собой, воспитывая в себе волю, аккуратность и т. д.».

И время от времени он завершает день твердой решимостью наутро, завтра же или во всяком случае со следующей недели начать новую жизнь. Жизнь Льюиса Кэрролла, однако, ничуть не менялась. Не менялся и характер.

Описывается в дневнике, например, «высочайший» визит в Оксфорд, встреча с принцем и разговор с ним, коего удостоился Ч. Л. Доджсон. Подчеркнутое почтение к официальности. Королевская семья, их величества — восторг.

«Принц прибыл к девяти часам, — записывает Льюис Кэрролл, — я нашел случай напомнить генералу Брюсу (воспитателю принца) о себе и его обещании представить меня его высочеству. Принц обменялся со мной очень любезным рукопожатием, между тем я позволил

себе извиниться за докучливые просьбы сфотографировать его. Принц завел разговор о погоде, не благоприятствовавшей этому… Затем я сказал, что надеюсь, поскольку речи нс может Сыть о снимках, что он соизволит хотя бы оставить в моем альбоме [1] автограф, что он и обещал сделать. Полагая, что беседу следует закончить, я в итоге сказал, что если бы его заинтересовали какие-либо мои фотографии, то я счел бы для себя честью преподнести их ему, за что он поблагодарил меня, и с этим, чувствуя, что он не склонен долее вести разговор, я удалился».

Неужели, однако, подвижный ум Льюиса Кэрролла был тогда совершенно парализован подобострастием, если даже дневниковая запись напоминает официальный доклад?

В «Приключениях Алисы» появляются гротескные фигуры короля, королевы, придворных и привратников из Страны чудес. Слышен раздраженный возглас:

— Да ведь вы всего-навсего колода карт!

А в дневнике все то же спокойствие и однообразие.

Действительно, странный случай с доктором Доджсоном и писателем Льюисом Кэрроллом! Не раз к Льюису Кэрроллу, к его биографии и творчеству, к его детским книгам и математическим сочинениям, фотографиям, письмам и прочим личным бумагам подступали исследователи во всеоружии новейших аналитических средств. По разноречивости толковании «Приключения Алисы» могли бы поспорить с «Трагической историей принца Гамлета». В книжках Льюиса Кэрролла видели и невротический кошмар, и аллегорическую полемику но религиозным проблемам, и политические распри, комически выставленные, и вовсе ничего, кроме детской забавы, не видели.

В попытке постичь существо творческой натуры Льюиса Кэрролла можно взять девизом слова крупного английского поэта-романтика С. Т. Кольриджа, книгу которого «Спутник размышлений» Ч. Л. Доджсон читал всю жизнь. «Ничто,— заметил однажды поэт,— не занимает нас с таким постоянством, как явление, содержащее в себе причину, которая делает это явление именно таковым, каково оно есть, но не иным».

Лыоис Кэрролл по-своему называл это «непременностью судьбы». В сущности, он был удивительно цельный человек. Льюис Кэрролл двоился, даже троился — множился под разными именами, скрывался в разных обличьях, пробовал свои силы в разных сферах — математике и богословии, фотографии и поэзии «бессмыслицы» — но, кажется, он разные имена и обличья принимал, всякими занятиями увлекался только затем, чтобы проверить, насколько он, вопреки всем превращениям, все тот же, остается верен самому себе.

В июле 1867 года Льюис Кэрролл вдруг поехал в Россию. Вместе со своим другом, также священником, доктором Лиддоном он переправился из Лондона и Дувра в Кале, затем Брюссель — Берлин — Потсдам — Кенигсберг и далее — в Петербург. Он начал странствовать как Йорик, герой «Сентиментального путешествия» Стерна.

Если припомнить предложенную Лоренсом Стерном классификацию путешественников: праздные, пытливые, лгущие, гордые, тщеславные, желчные; затем: путешественники поневоле и путешественники в силу besoin de voyager («охота к перемене мест», как сказал Пушкин), несчастливые и невинные, простодушные и, наконец, сентиментальные путешественники, то Льюис Кэрролл все же не будет соответствовать ни одному, как выразился Стерн, «экземпляру этого подразделения». Он проводил время в пути достаточно свободно, однако не настолько, чтобы оказаться праздным, он был по-своему пытлив и любопытен, по пределы его пытливости были узки, так что ни одно из качеств не определило бы его, и нам придется, пожалуй, ввести в эту шкалу еще одну грань, чтобы назвать Льюиса Кэрролла путешественником-парадоксалистом.

Он едет так далеко, кажется, только за тем, чтобы всюду, на каждом шагу, подмечать мелкие несоответствия и нелепицы. Вот они с Лиддоном в отеле в Данциге, где видят на жердочке зеленого попугая. Льюис Кэрролл, который вообще имел страсть ко всем забавным существам и механизмам, тут же обратил на него внимание. Оба англичанина обращались к попугаю на все лады, называя его приятными именами, а он, ворочая головой со стороны на сторону и поглядывая в свою очередь на пришельцев, не склонен был, однако, отвечать сколько-нибудь членораздельно на их старательные заговаривания. Подошедший официант пояснил клиентам по-немецки, что попугай не знает ни английского, ни немецкого, он — мексиканский попугай и говорит только по-испански. Льюису Кэрроллу очень хотелось поговорить с данцигско-мексиканским попугаем, но, записывает он в дневнике, «не зная ни слова на его языке, мы могли только сожалеть об атом».

Или, уже в России, он присутствует при разговоре архиепископа Троице-Сергиевской лавры с Лиддоном: архиепископ говорит по-русски, Лиддон по-английски и по-французски, переводит разговор священник отец Леонид, который может объясняться по-английски, но понимать предпочитает по-французски, так что архиепископ произносит фразу по-русски, отец Леонид передает сказанное Лиддону по-английски, Лиддон отвечает по-французски, а отец Леонид уже передает архиепископу по-русски: таким путем, записывает Кэрролл, беседа двух людей потребовала употребления трех языков.

Или они едят в московском трактире «Асетрину» и «Szshi» (щи), название которых Льюису Кэрроллу представляется, вероятно, производным от первого русского слова, которое он увидел написанным еще в Берлине одним англичанином латинскими буквами: ZASHTSHEESHTSHAYOUSHTSHEEKIISYA, иначе говоря, «защищающихся».

Характерно, что Льюис Кэрролл склонен подобные забавности воспринимать прежде всего как бы на счет: два человека и три языка, всего несколько звуков и такое ошеломляющее множество букв. Различного рода калькуляции — его стихия, так что в споре с московским извозчиком Кэрролл оказался особенно силен. Тот «ради праздничка» просил: «Тридцать!», а слегка понаторевший Льюис Кэрролл настаивал: «Dwadzat».

Пусть в мелочах и даже по пустякам, по неизменно сказывается в натуре Льюиса Кэрролла склонность и способность схватывать несоответствия во всем — в пропорциях, между внешностью и сутью: в Данциге почему-то мексиканский попугай, ни слова не понимающий по-немецки, языков для беседы требуется больше, чем принимает участие в этом разговоре лю¬дей, платить приходится дороже, чем следует за такую поездку… Кругом парадоксы или, по крайней мере, чуть ли не одни парадоксы и попадаются на глаза путешественнику-парадоксалисту.

Взгляд и восприятие этого путешественника особенным образом устроены. Он бродит по Петербургу и, почти нс глядя но сторонам, только и делает, что считает время и версты, и создает себе образ: «Расстояния здесь огромны; кажется, будто находишься в стране гигантов». А вот он смотрит на Москву: «Город белых домов и зеленых крыш, остроконечные колокольни выступают одна за другой словно раздвигающийся телескоп; и массивные позолоченные главы церквей, в которых видна, как в зеркале, перевернутая картина улиц».

Льюис Кэрролл рассматривает Москву словно в объективе. Ведь он был еще и фотографом, одним из первых английских фотографов, оставившим прекрасные портреты своих знаменитых современников — физика Майкла Фарадея, биолога Томаса Гексли, поэта Альфреда Теннисона, актрисы Элен Терри. В ту пору фотографировать могли главным образом в студии, аппаратура была громоздкая. В Россию Льюис Кэрролл приехал без камеры, и все-таки кажется, будто всегда были при нем любимые его инструменты — линзы, зеркало и, конечно, карандаш.

Русской горничной в гостинице Льюис Кэрролл поясняет с помощью рисунков, что следует принести или унести, что сделать с его костюмом. Потерявшись на Страстной площади в Москве, создатель Страны чудес чувствует себя совсем в положении Алисы: не знает, куда идти прежде всего потому, что ему все равно куда идти, — все незнакомо и любопытно.

Он видел венчание в православной церкви и отметил, насколько оно отличается от английского обряда. Они с Лиддоном поехали на Нижегородскую ярмарку и наблюдали российским размах и разгул. «Не так», «иначе», «другое» попадалось Льюису Кэрроллу на каждом шагу, однако изо всего этого он отмечал очень мало, прихотливо. Вообще Льюису Кэрроллу была свойственна удивительная безучастность ко всему, что сколько-нибудь превышало пределы его натуры. Но лишь в границах неких «чудес», умозрительных и бытовых несуразиц, всякой «бессмыслицы» проявлялась острота ума и выразительность слога, о которой говорят его комментаторы и исследователи.

Всю жизнь Льюис Кэрролл донимал всех на свете вопросом: «Где начинается день?». Ом приставал к друзьям и знакомым, он писал в редакции. Допуская логическую уловку, он доказывал, что если двигаться вокруг земного шара вместе с солнцем, то нельзя будет установить, когда, скажем, «вторник» начинает называться «среда».

«Проще всего, конечно,— предупреждал Кэрролл, — решить, что это случается где-нибудь над океаном, занимающим большую часть земной поверхности, а что происходит там, на воде, никто не знает».

Короче говоря, Кэрролл предлагал ограничиться в обозначении всей недели названием одного дня, и эту шутку, которую он часто повторял в разговорах, а также записал и напечатал, мы находим в «Приключениях Алисы».

Королева Страны чудес говорит: «Целая неделя вторников!».

А в Зазеркалье главное правило: «Стремиться как можно скорее вперед, оставаясь все время на месте».

Время, пространство, особый подход к этим категориям, новые способы их измерения интересуют Кэрролла. Его исследовательские склонности сказываются и в серьезных работах, и в забавных рассказах для детей. Причем, забавляясь, ум Кэрролла действует еще острее и оригинальнее. Поэтому ныне ученые хотя и помнят специальные труды Ч. Л. Доджсона, но гораздо охотнее ссылаются на всякие выдумки Льюиса Кэрролла.

…Вдруг Алиса начинает расти, у нее вытягиваются руки, ноги, шея. «Я раздвигаюсь, как телескоп!» — думает Алиса. Она взглянула себе под ноги, а ботинки ее были уже где-то так далеко внизу, что их едва можно было разглядеть. «Прощайте, ноги!» — кричит Алиса. Она растет» они увеличивается, однако по-прежнему она все та же маленькая девочка. Математики приводят в пример это «чудо», когда говорят об афинных преобразованиях, то есть изменениях такого рода, когда предмет, увеличиваясь целиком, сохраняет свои первоначальные пропорции; большая Алиса остается маленькой.

…Потом Алиса начинает уменьшаться. Она чувствует, что сжимается. Еще немного — и Алиса сожмется в ничто, исчезнет. В последнюю минуту она догадалась, в чем причина странных превращений, и спаслась. «Ну, чуть нс пропала!» — с облегчением вздыхает Алиса. Физики вспоминают этот эпизод, рассуждая о теории «сокращающейся вселенной». Грозит ли мирозданию опасность, которой подвергалась маленькая Алиса, если допустить, что вселенная состоит из множества галактик, стремящихся к одному центру, как бы сжимающихся в точку?

Одним из первых Ч. Л. Доджсон начал заниматься математической логикой. Тогда эта наука только намечалась [2], а позднее она послужила в создании кибернетики, в устройстве вычислительных механизмов, «умных», самообучающихся машин. Ч. Л. Доджсон постоянно изобретал различные шифры, пользуясь математической логикой опять-таки и в науке, и в игре.

Математическая, или алгебраическая, и обычная логика соотносятся между собой примерно так же, как арифметика и алгебра. Арифметика оперирует конкретными цифрами, алгебра — отвлеченными значками. В обычных логических умозаключениях сопоставляются жизненные явления, определенные предметы; алгебраическая же логика, которую называют еще и символической, имеет дело с абстрактными символами. Ей безразлично, что обозначено этими символами, она механически манипулирует ими, соблюдая лишь строгость логических построений. Ее цель — придать точность и доказуемость формам мысли.

Бессмысленно, с точки зрения здравого смысла, рассуждать о королях и капусте, о том, что общего между горчицей и птицей фламинго, даже если учесть: «то и другое кусается»; абсурдно делать какие-либо выводы на основе таких посылок:

а) Все трезвенники любят сладкое.

б) Соловьи не пьют вина.

Все это и многое еще в том же духе видит или слышит Алиса в Стране чудес, не зная, что и думать. Как в самом деле можно сравнивать острую приправу с птицей? Алгебраическая логика перед этой трудностью не останавливается. Для нее не существует ни королей, ни капусты, ни птиц, она знает одно — законы логики, последовательность абстрактной мысли. И она пользуется этими законами в чистом, абстрактном виде, оперируя символами. Что угодно жизненно-конкретное — семена или стихи — может быть закодировано, обозначено (исчислено — таков термин) через знаки, а знаки поддаются любым сопоставлениям. Это дает научный аппарат для решения многих сложных вопросов, не укладывающихся в рамки «здравого смысла», элементарных логических построений.

«Сперва может показаться, что речь идет о разрешении какой-то необыкновенной и искусственно-сочиненной трудности, не имеющей никакого жизненного значения. Но это далеко не так. Задача Льюиса Кэрролла не «сочинена», а выдвинута действительной нуждой», — так говорил еще в 1910-х годах об одном из парадоксов Кэрролла наш разносторонний и глубокий мыслитель П. А. Флоренский.

Современные ученые прибегают к Льюису Кэрроллу потому, что явления, которые обычно обсуждаются абстрактно, умозрительно, он умел представить наглядно. Его занимало неуловимое. Характерно, что Льюис Кэрролл несколько раз принимался писать стихи, где обыгрывалось слово «ничто». Алису спрашивают:

— Кого ты увидела?

— Никого.

— Прекрасное зрение. Нет Никого, а ты его все-таки увидела!Примечания:

1 — «Ни одна гостиная,— рассказывает исследователь фототворчества Л. Кэрролла, — не обходилась в те времена без альбома фотографий, Политические, религиозные, групповые и партийные пристрастия находили свое отражение и место под тисненным переплетом. Первые страницы были обычно отведены изображениям королевской фамилии, что выполняло тогда роль приятной беседы перед обедом. Затем следовали всякие знаменитости, потом родственники и друзья. Альбом, вместо того чтобы утруждать себя выдумыванием темы для разговора, давали рассматривать гостям перед приглашением за стол, и он таким образом занимал равно пустоту ума и желудка».

2 — Пионером «алгебры логики» был старшим современник Льюиса Кэрролла английский математик Джордж Буль, заложивший основы новой науки в работах «Математический анализ логики» (1847) и «Исследование законов мысли» (1854). Дж. Буль — отец известной писательницы Э. Л. Войнич, автора прославленного романа «Овод». Математической логикой в России начал заниматься профессор Казанского университета П. С. Порецкий (1846-1907).

Дмитрий Михайлович Урнов.

Из книги «Как возникла «Страна чудес»»

(М: издательство «Книга». 1969)